使用NI RF硬件进行基于机器学习的数字预失真原型验证和基准测试

概述

功率放大器(PA)的数字预失真(DPD)仍是当前研究的热门领域,而机器学习有望解决现代通信系统面临的挑战。本文阐述了我们如何利用NI RF平台并实现原型应用程序,以便利用实际PA的波形数据训练基于机器学习的DPD (ML-DPD)模型,验证该模型对PA的预失真性能,并将性能与其他先进算法进行基准测试。我们从实验工作中获得了关键的经验教训,并总结了在实际部署中应用ML-DPD的挑战和研究问题。

内容

AI/ML在RF和无线通信中的应用

近年来,人工智能(AI)和机器学习(ML)领域取得了巨大进展,为许多行业解决挑战性问题提供了新方法。在无线通信领域,AI/ML被视为最具前景的技术之一,将其用于提供新型服务和优化移动网络是当下的热门话题。1其中,AI/ML可帮助移动网络运营商(MNO)提高网络效率并降低运营成本,这正是MNO的主要目标之一。此类改进通过提高在时域、频域和空间域的资源分配智能化程度,或通过改进干扰补偿方案,更高效地利用频谱。此外,AI/ML还能提升能源效率,从而解决了基站的主要成本问题之一。例如,基于需求智能开关基站,可实现功率放大器的高效利用。

虽然AI/ML已在网络层成功使用,但在RF层、物理层(PHY)或MAC层等低层部署时仍面临诸多挑战。这些低层存在严格的定时限制,开发并部署比传统方法更具优势且稳健可靠的AI/ML算法难度更大。2因此,该领域仍处于研究阶段,需深入探索不同权衡因素以确定AI/ML在哪些场景下能真正发挥作用,并证明AI/ML算法在实际网络部署中的稳健性和可靠性。归根结底,我们必须证明AI/ML相较于传统方法具有显著优势,才能体现新技术的投资价值。

当前无线通信系统RF/PHY/MAC层中AI/ML研究包括以下热门领域:

- RF-基于ML的数字预失真(DPD),可提高功率放大器的效率并节省能源。

- PHY-基于ML的信道估计和符号检测,通过减少甚至取消导频符号来提高频谱效率,同时通过降低信噪比实现的相同传输质量来提高能源效率。

- MAC-基于ML的波束管理,用于改进波束采集和跟踪,目的是将天线阵列的能量精准指向用户终端。此举既能通过提升单个小区服务用户数量实现频谱高效利用,还能根据实际服务质量需求动态调整接收器信噪比,进一步降低能耗。

在另一篇NI白皮书中,我们介绍了利用NI SDR设备创建实时神经接收器原型并进行基准测试的框架。本白皮书则通过案例研究,重点阐述如何使用NI RF硬件对用于功率放大器数字预失真的ML算法进行原型验证和基准测试。我们简要梳理了当前DPD研究中的典型神经网络,并详细介绍如何实现原型应用,以便利用实际PA的波形数据训练ML-DPD模型,验证该模型对PA的预失真性能,并将性能与其他先进算法进行基准测试。最后,我们从实验工作中获得了关键的经验教训,并总结了在实际部署中应用ML-DPD的挑战和研究问题。

数字预失真概述

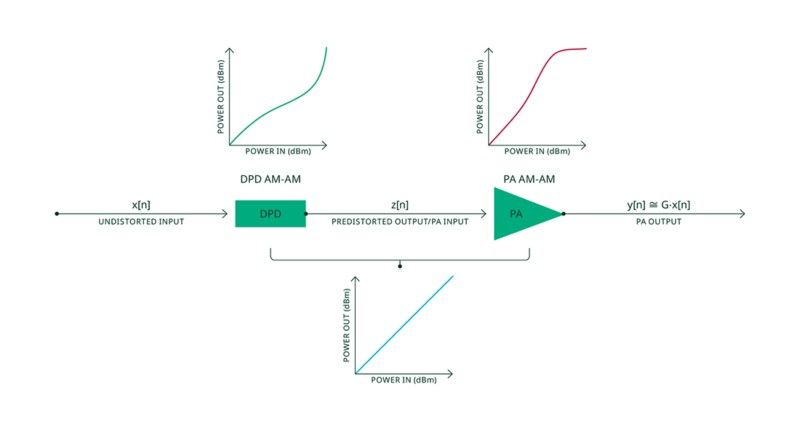

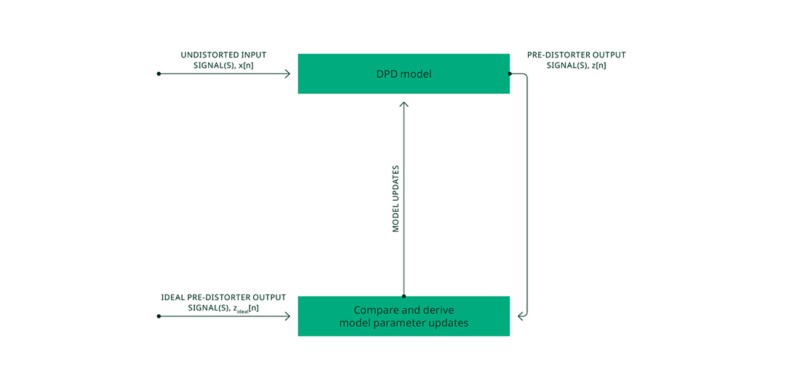

众所周知,功率放大器(PA)在其非线性区域运行时效率最高。然而,正是在这一区域,PA的非线性特性会导致互调,从而产生非必要的带外发射。数字预失真通常用于对发射器波形进行失真补偿,在数字基带中,补偿或预失真会对PA非线性应用逆函数,使DPD和PA综合响应再次恢复线性特性。图1所示为该补偿方案。因此,通过DPD技术,PA可以在保持线性度的同时,在非线性区域中以更高的功率效率运行。

不断提高的数据传输速率需要更大的带宽,特别是在更高的载波频率下,而在这种情况下通常需要天线阵列来引导能量并克服高路径损耗。尤其是针对在这些条件下运行的PA,DPD技术面临日益严峻的挑战,主要原因包括:

- PA的非静态行为,其中基础模型因动态运行条件而变化

- PA的非线性复杂度提升,基于Volterra级数的模型不再适用

为解决上述现代通信系统的挑战,亟需创新性DPD解决方案。其中机器学习正是当前业界和学术界重点探索的方向,我们将在下一节详细阐述。

图1. 数字预失真原理

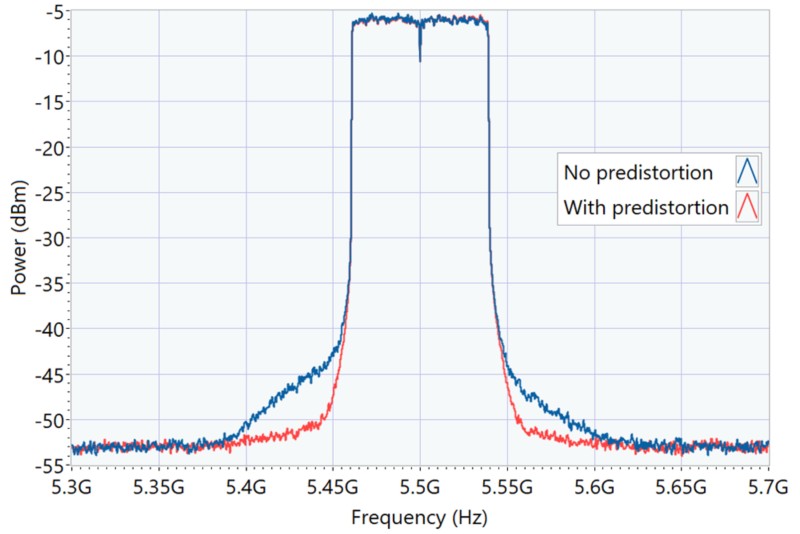

图2.DPD对频谱泄漏的改善

图2所示为通过比较是否应用数字预失真的Wi-Fi PA输出信号,预失真技术在改善频谱泄漏方面的效果。DPD面临的核心挑战在于估计所用PA的非线性特性,即估计PA基础模型。对于无记忆的非线性,通常基于AM/AM和AM/PM的测量失真,采用静态查找表方法。而对于记忆非线性,则通常采用基于Volterra级数的模型,如记忆多项式模型(MPM)和广义记忆多项式(GMP)模型。

基于机器学习的数字预失真

因对非线性系统的建模能力(如具有非线性记忆效应的非线性行为的功率放大器),神经网络经广泛研究后,用于行为建模和数字预失真。

约二十年前,有研究团队提出5采用基于多层感知器(MLP)结构的实值时延神经网络(RVTDNN)模型对3G功率放大器进行行为建模。该模型通过在信号同相(I)和正交相位(Q)分量上设置抽头延迟线来建模PA的短期记忆效应。针对具有强记忆效应和高非线性特性的3G蜂窝通信系统PA,则提出采用全递归神经网络(FRNN)进行行为建模6。特点是使用复数信号作为输入,且权重和偏差均为复数。针对WCDMA信号,神经网络在功率放大器数字预失真中的应用得到深入研究与验证,7其中提出的实数固定延时神经网络(RVFTDNN)避免了复杂梯度的运算。

循环神经网络(RNN)本身具备建模记忆效应的能力,即当前输出不仅取决于当前输入,还与历史输入相关。但RNN难以捕捉由梯度消失引起的长期记忆效应。针对RNN中梯度消失的问题,研究者提出了长短期记忆(LSTM)网络。8

LSTM网络通过不同类型的门,精确调控历史信息与新信息对网络记忆状态的影响程度。9针对具有长期记忆效应的GaN PA的行为建模,研究团队10采用LSTM网络解决FRNN的限制。7其他基于RNN网络的增强或优化版本,如双向LSTM (BiLSTM)和门控循环单元(GRU)网络,也用于数字预失真11,12,并在其中引用。近年来,卷积神经网络(CNN)在PA的行为建模和预失真中的潜力也得到了探索。13

针对采用有源天线阵列的大规模MIMO系统,因遭受波束相关负载调制而导致数字预失真参数需持续更新的问题,研究者也提出了神经网络。14在本案例研究中,我们选择实现基于LSTM的DPD神经网络。

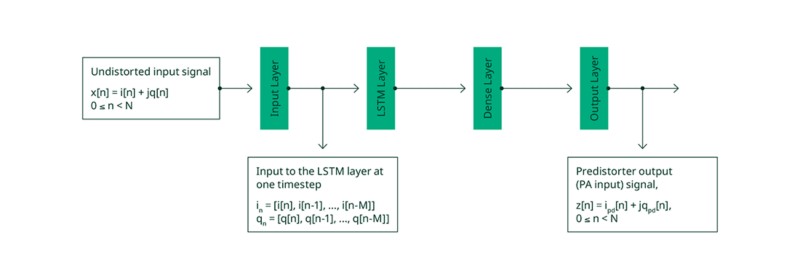

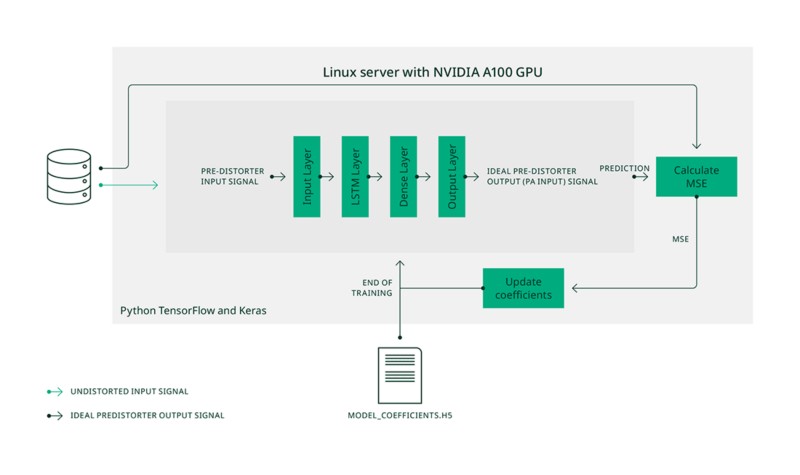

图3所示为实现神经网络的全部层级结构。网络以未失真复数时域信号x[n]的采样作为输入,输出预失真后的复数时域信号z[n]采样。在单个时间步长中,LSTM层的输入是当前和过去M个输入信号采样的同相分量i和正交相位分量q,其中M代表记忆深度。

图3. 模型架构

在学习(训练)阶段,必须使用训练数据集来教授神经网络掌握目标DPD功能。DPD模型的常见学习架构包括直接学习架构(DLA)、间接学习架构(ILA)或基于迭代学习控制(ILC)的架构。在本案例研究中,我们选择ILC作为训练数据源,因为它能提供使PA线性化的最优PA预失真输入信号。

基于ILC的DPD可用于评估任意DPD方案性能的基准参照。

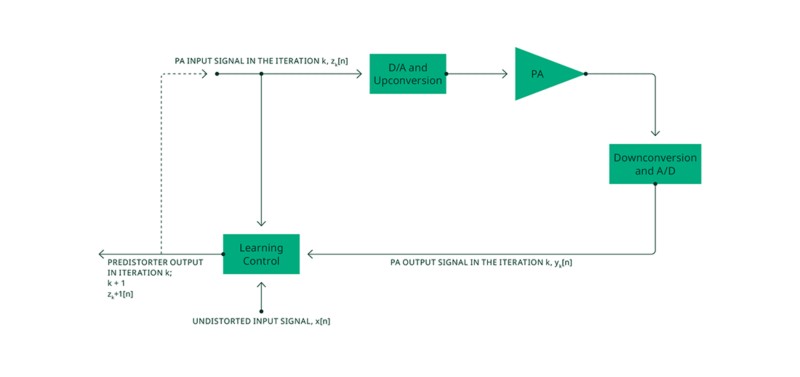

图4所示为在给定未失真的输入信号x[n]的情况下,ILC学习架构通过迭代计算生成预失真输出信号z[n](即PA的输入信号)。经过足够次数的迭代后,最终计算出的预失真输出信号可假定为理想预失真输出信号和理想PA输入信号zideal [n]

图4. 学习架构:迭代学习控制

一对或多对未失真输入信号及其相应的理想预失真输出信号可用于训练或拟合任意DPD模型的参数,包括传统的广义记忆多项式模型,或本文采用的神经网络模型。在训练过程中,理想的预失真输出信号可作为目标输出信号的基础真值,指导DPD模型学习如何为相应的未失真输入信号生成正确的输出。该过程如图5所示。

图5.DPD模型训练

ML-DPD原型验证和基准测试应用程序

我们开发了原型应用程序,用于研究基于机器学习的DPD实现的完整工作流程。

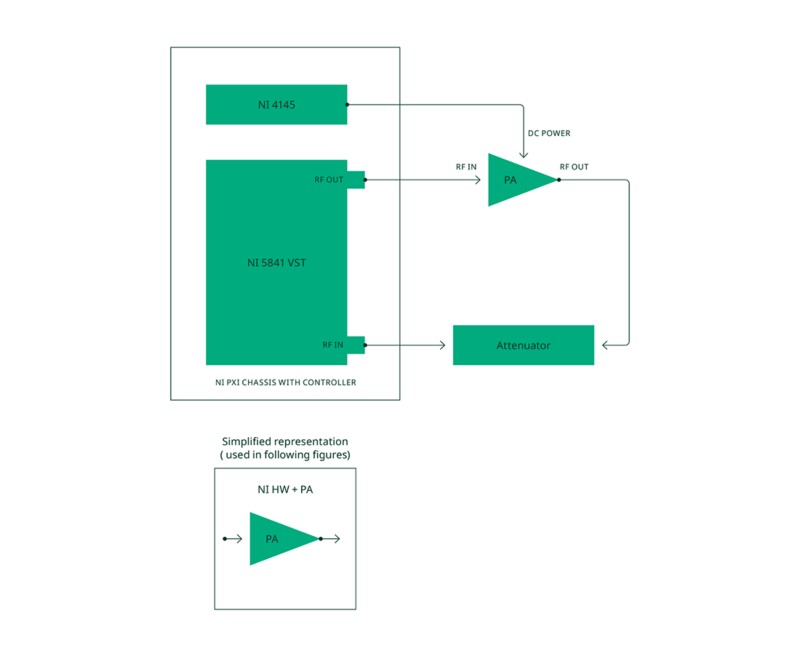

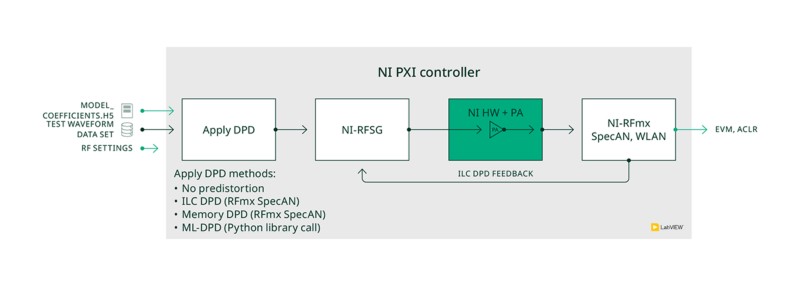

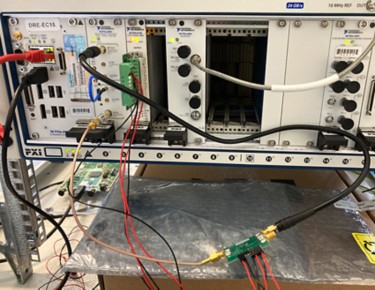

该应用程序在NI PXI机箱的PXI控制器上运行,使用NI PXI矢量信号收发仪(VST)生成和分析RF信号,并使用NI PXI源测量单元为PA提供直流电源并驱动数字控制线路。所用测试设置的程序框图如图6所示。

图6. 显示硬件连接的测试设置

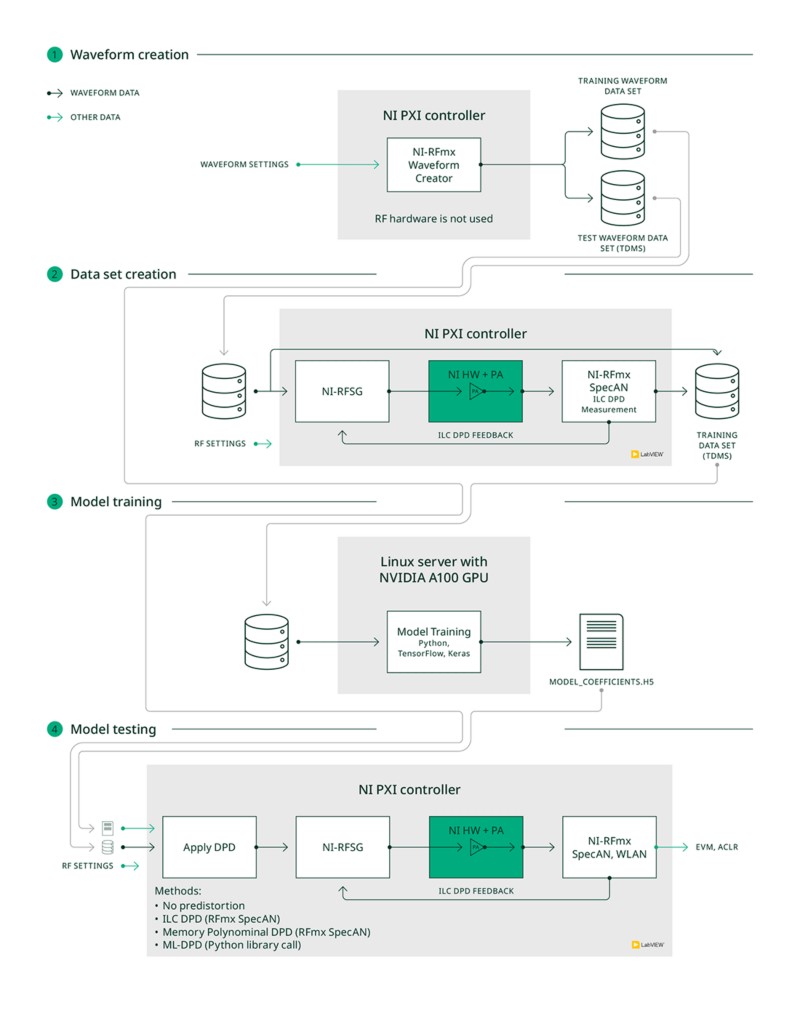

该应用程序用于执行以下步骤:

- 创建用于训练和测试的波形数据。

- 使用实际PA创建训练数据集。

- 使用训练数据集训练神经网络模型。

- 部署经训练的神经网络模型对实际PA输入进行预失真处理。

图7所示为这些用户操作,后续章节将对此进行详细说明。除神经网络模型训练外,该应用程序由NI LabVIEW编写而成。并搭配使用NI RFmx软件和NI矢量信号收发仪(VST),实现对PA的标准RF测量,波形文件由NI RFmx Waveform Creator创建。神经网络模型训练则采用Python语言,基于TensorFlow和Keras库实现。为提升执行速度,培训过程在配备NVIDIA GPU的Linux服务器上运行。

图7. ML-DPD原型应用程序用户操作

第1步:使用NI-RFmx Waveform Creator创建波形数据

Creator可用于创建符合通信标准的波形。在本案例研究中,我们使用WLAN专用NI-RFmx Waveform Creator创建多个长度为1 ms、通道带宽为80 MHz的802.11ax帧波形数据。对于有效载荷数据,我们使用不同的伪随机数据位序列,并将调制阶数从BPSK更改为1024-QAM。生成的波形以TDMS文件格式存储。

这些波形构成数据集中的未失真输入信号。根据用户指定的输入,波形数据集被拆分为a)训练波形数据集和b)测试波形数据集。例如,训练波形数据集通常包含部分BPSK调制格式的波形。

第2步:使用实际PA创建训练数据集

下一步是创建训练数据集。要训练NN模型,我们需要未失真的输入信号及其相应的理想预失真输出信号,该信号需在一组预先确定的PA运行条件(如RF中心频率和输入平均功率电平)下使用实际PA进行计算。

对于从波形TDMS文件读取的每个未失真输入信号及PA运行条件,理想预失真输出信号的计算方式如下:根据所需的PA运行条件在NI-RFSG上配置RF设置。NI-RFSG通过NI VST中的矢量信号发生器,在PA输入端生成RF信号,该信号可从第1步中创建的训练波形数据集中的波形TDMS文件读取。PA的输出信号由NI VST中的矢量信号分析仪采集,并使用NI-RFmx SpecAn的IDPD (ILC DPD)测量功能进行测量。该测量返回预失真波形,我们将其记录为理想的预失真输出信号。

波形I/Q数据以及信号和RF设置的相关元数据,均以TDMS格式存储至训练数据集文件中。

训练数据集文件包含以下信息:

- I/Q波形数据

- 未失真输入信号-未受损的基带信号(本例中为第1步中创建的802.11ax波形),可使用混合单频信号或其他符合任意无线通信标准的波形

- 理想预失真输出信号-通过迭代学习控制(ILC)计算的波形。为此,我们在NI-RFmx SpecAn中采用基于ILC的DPD (IDPD)测量。

- 元数据(含范例值的重要信息)

- 波形配置范例

- 标准:802.11ax

- 带宽:80 MHz

- 调制阶数:BPSK

- 波形长度:1 ms

- 波形PAPR:10.8 dB

- 波形配置范例

- RF设置范例

- RF中心频率:5.5 GHz

- PA输入平均功率电平:-10 dBm

如前所述,研究人员可以使用该数据集训练任意预失真模型。除非训练条件发生变化,否则无需重复采集训练数据集

第3步:训练模型

获得训练数据集后,下一步是对模型进行训练。训练流程如图8所示。训练应用程序采用Python语言编写,基于TensorFlow和Keras库实现,并在配备NVIDIA A100 GPU的Linux服务器上运行以提高训练速度。训练波形数据集首先分为训练、验证和测试数据集。在训练过程中,模型从训练和验证数据集获取未失真的输入信号,并预测相应的预失真输出信号。

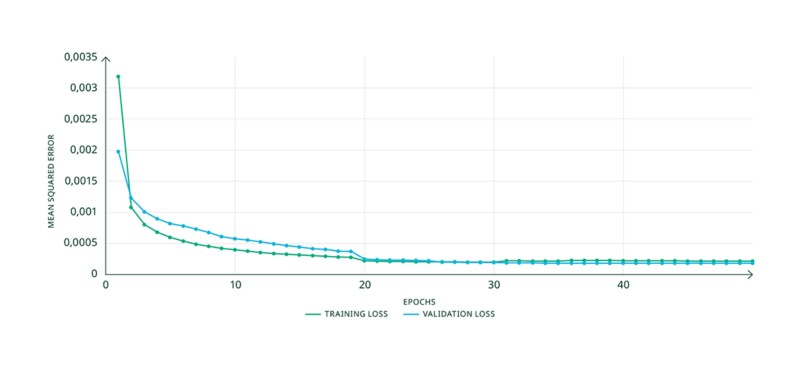

将后者与相关理想预失真输出信号进行对比,计算相应的训练和验证损耗。其中训练损耗用于更新模型系数,监测验证损耗可评估模型是否泛化良好,并检测模型是否出现过拟合现象。我们使用的损耗指标是预测输出与理想预期模型输出(理想预失真输出)之间的均方误差(MSE)。

图8.模型训练

在训练和验证实验中,我们观察到当MSE损耗值小于10-4且训练和验证损耗曲线平滑收敛到相近的低值时(如图9所示),即表明训练成功。训练过程的最终输出是H5文件,其中包含训练模型的系数。

图9. 理想训练和验证损耗曲线

第4步:部署模型对实际PA输出进行预失真处理

经训练的ML-DPD模型必须进行测试,以验证其对未训练模型波形数据的适用性。为此,在生成PA输入信号之前,使用经训练的模型对测试波形数据集中的波形数据应用DPD。通过将模型系数文件和波形数据作为输入,从LabVIEW调用Python库来应用该模型。将其性能与ILC DPD进行对比。除ILC DPD和ML-DPD外,测试应用程序还可以应用常规DPD方法(如记忆多项式DPD)对ML-DPD的性能进行基准测试。可以使用NI RFmx SpecAn和RFmx NR或RFmx WLAN(根据信号类型选择),通过RMS EVM和ACLR等标准指标对比性能。

图10。 理想训练和验证损耗曲线

示例结果

原型应用程序用于设计和测试TriQuint Wi-Fi PA的ML-DPD方案(评估板卡:TQP887051)。

图11. 使用PXI系统(左)和TriQuint Wi-Fi PA(右)的ML-DPD原型应用程序的测试设置

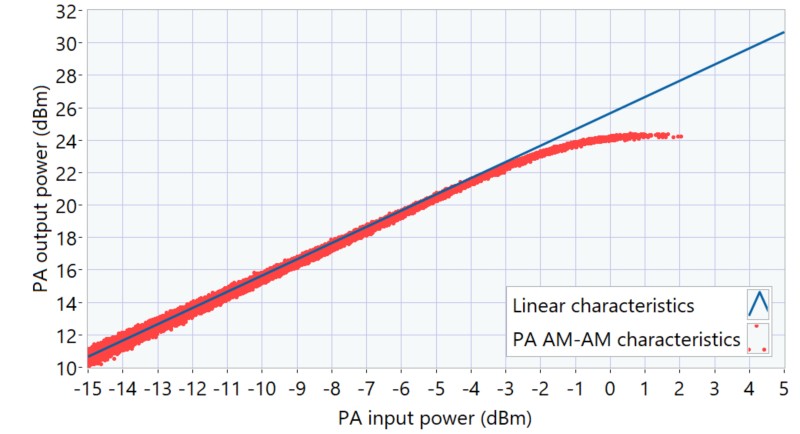

在测试中,我们选择5.5 GHz的中心频率和-8.5 dBm的PA输入平均功率电平。图11所示为在该工作点下,使用NI-RFmx SpecAn对802.11ax、80 MHz、1024-QAM波形测量的PA AM-AM特性,其PAPR约为10.5 dB。测试结果显示PA的线性增益约为25.7 dB。在约2 dBm的峰值输入功率电平时,PA的输出显示增益压缩约为3 dB。

图12. PA在5.5 GHz中心频率及-8.5 dBm输入平均功率电平下的AM-AM特性。

我们在该工作点下对模型进行了训练,训练数据集包含13个采用BPSK调制方案的不同802.11ax帧。模型参数记忆深度设置为4个采样,最终模型大小约为24,000个参数。验证数据集包含3个采用BPSK调制方案的802.11ax帧,每个802.11ax帧的长度均为1 ms。图12所示为训练过程中观察到的损耗曲线,训练损耗和验证损耗均达到约2×10-4,处于可接受范围。我们测试了不同记忆深度参数值,最终确定4最为适宜。

图13. 训练模型的损耗曲线

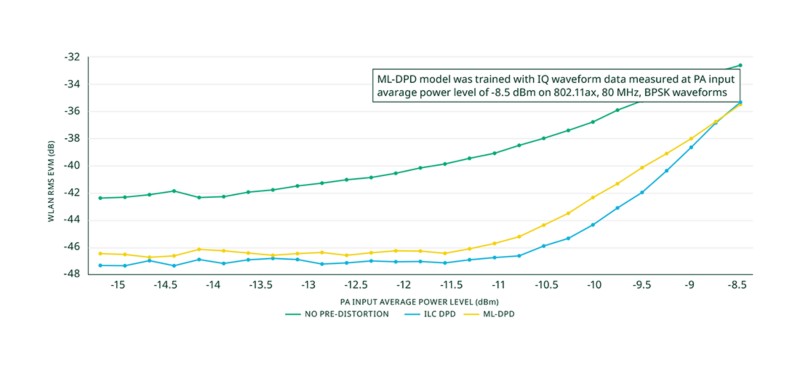

我们随后使用不同的波形数据和-15 dBm至-8.5 dBm范围内(步进为0.25 dB)的不同输入平均功率电平对模型进行了测试。如图13所示的测试结果范例中,我们使用了测试数据集中的1024-QAM波形数据文件,该波形与上述AM-AM特性测试所用波形相同,并通过NI-RFmx WLAN测量了三种预失真模式下的RMS EVM指标:

- 无预失真

- ILC DPD

- ML-DPD

由于ML-DPD是以ILC DPD数据作为基础真值进行训练的,故将其性能与ILC DPD直接对比。如图所示,相较于不采用预失真测得的EVM,ILC DPD和ML-DPD均能显著改善EVM。如在训练中使用-8.5 dB输入功率电平,经训练的ML-DPD可以达到与最佳ILC DPD相同的EVM性能。

对于大多数其他输入功率电平,ML-DPD的EVM性能与ILC DPD达到的值接近(1 dB以内)。仅当输入功率范围为-10.5 dBm至-9.5 dBm时,ML-DPD和最佳ILC DPD之间存在最大2 dB的EVM偏差,可通过在该功率区间补充训练过程中的训练数据来进一步降低偏差。

图14. 采用与未采用预失真的WLAN RMS EVM对比。

总结和结论

本文介绍了如何将NI软件和硬件用于功率放大器数字预失真机器学习方法的原型设计、验证和基准测试。我们使用相同的原型验证系统创建训练数据,并将推理性能与其他先进DPD算法进行对比验证。研究以Wi-Fi PA为例,演示了基于LSTM神经网络的DPD应用案例。结果表明,在该特定案例中,ML DPD的性能接近在ML模型训练中用作参考的ILC DPD所给出的下限。

值得注意的是,虽然本范例的结果良好,但在研究过程中也发现ML DPD模型存在性能未达预期的情况。本研究的核心发现在于,务必将新的ML DPD模型与其他DPD方法进行比较和基准测试,才能深入理解效率和复杂度之间的权衡关系。关键是要在实际系统中验证ML-DPD的应用价值,明确其优势与传统DPD算法的适用边界。

我们认为以下研究领域需要持续研究和创新:

- 广义ML DPD大模型与运行时可重新训练和调整的小模型之间的权衡,以及相应的训练策略。

- 针对FPGA、GPU或CPU目标平台的性能优化、实时、低复杂度ML DPD模型。

- 数字处理平台上ML DPD算法的功耗较低,确保DPD不会抵消PA本身的节能优势。

- 智能验证和测试方法,用于高效证明数据驱动型ML DPD模型的可靠性和稳健性。

针对上述研究课题,本文介绍的NI RF硬件及其行业领先的硬件和软件,可帮助用户深入理解ML DPD在设计高能效RF系统时需权衡的关键因素。这种考虑最终也将使人们更加有信心地在移动通信网络等关键系统中使用先进AI技术。

参考资料

1 Sundarum, Meesha.“3GPP Technology Trends.”5G Americas, 2024. https://www.5gamericas.org/3gp-technology-trends.

2 Polese, M., Dohler, M., Dressler, F., Erol-Kantarci, M., Jana, R., Knopp, R., Melodia, T., “Empowering the 6G Cellular Architecture with Open RAN.”IEEE Journal on Selected Areas in Communications, November 2023.

3 Summerfield, Steve.“How to Make a Digital Predistortion Solution Practical and Relevant.”Microwaves & RF, 2022. https://www.mwrf.com/technologies/embedded/systems/article/21215159/analog-devices-how-to-make-adigital-predistortion-solution-practical-and-relevant.

4 Zhu, Anding, January 10, 2023.“Digital Predistortion of Wireless Transmitters Using Machine Learning.”IEEE MTT-S Webinar.

5 Liu, T., Boumaiza, S., and Ghannouchi, F. M., March 2004.“Dynamic Behavioral Modeling of 3G Power Amplifiers Using Real-Valued Time-Delay Neural Networks.”IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 52 (3):1025–1033.

6 Luongvinh, Danh and Kwon, Youngwoo, 2005.“Behavioral Modeling of Power Amplifiers Using Fully Recurrent Neural Networks.”IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest:1979–1982.

7 Rawat, M., Rawat, K., and Ghannouchi, F. M., January 2010.“Adaptive Digital Predistortion of Wireless Power Amplifiers/Transmitters Using Dynamic Real-Valued Focused Time-Delay Line Neural Networks.”IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 58 (1):95-104.

8 Hochreiter, S and Schmidhuber, J., November 1997.“Long short-term memory.”Neural Computation 9 (8):1735–1780.

9 Olah, Christopher, “Understanding LSTM Networks.”Understanding LSTM Networks -- colah’s blog, August 27, 2015. https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/.

10 Chen, P., Alsahali, S., Alt, A., Lees, J., and Tasker, P. J., 2018.“Behavioral Modeling of GaN Power Amplifiers Using Long Short-Term Memory Networks.”2018 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and MillimetreWave Circuits (INMMIC), Brive La Gaillarde, France, 2018, pp. 1–3.

11 Li, G., Zhang, Y., Li, H., Qiao, W., and Liu, F., 2020.“Instant Gated Recurrent Neural Network Behavioral Model for Digital Predistortion of RF Power Amplifiers.”IEEE Access, vol. 8:67474–67483.

12 Kobal, T., Li, Y., Wang, X., and Zhu, A, June 2022.“Digital Predistortion of RF Power Amplifiers with Phase-Gated Recurrent Neural Networks,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 70 (6):3291–3299.

13 Hu, X, et al., August 2022.“Convolutional Neural Network for Behavioral Modeling and Predistortion of Wideband Power Amplifiers.”IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 33 (8):3923–3937.

14 Brihuega, A., Anttila, L, and Valkama, M. August 2020.“Neural-Network-Based Digital Predistortion for Active Antenna Arrays Under Load Modulation.”IEEE Microwave and Wireless Components Letters 30 (8):843–846