Prototyping und Benchmarking der ML-basierten digitalen Vorverzerrung mit RF-Hardware von NI

Überblick

Digitale Vorverzerrung (DPD) von Leistungsverstärkern ist nach wie vor ein aktiver Forschungsbereich, und maschinelles Lernen verspricht, die Herausforderung für moderne Kommunikationssysteme anzugehen. In diesem Whitepaper beschreiben wir, wie wir die NI-RF-Plattform verwendeten und eine Prototyping-Anwendung für das Training eines ML-basierten DPD (ML-DPD)-Modells mit Signalverlaufsdaten eines tatsächlichen Leistungsverstärkers implementierten. Dabei validierten wir die Vorverzerrungsleistung der ML-DPD mit dem Leistungsverstärker und verglichen die Leistung mit anderen hochmodernen Algorithmen. Wir liefern wichtige Erkenntnisse aus unserer Experimentierarbeit und fassen Herausforderungen und Forschungsfragen für den Einsatz von ML-basierter DPD in der Praxis zusammen.

Inhalt

- KI/ML in der RF- und Drahtlos-Kommunikation

- Überblick über digitale Vorverzerrung

- ML-basierte digitale Vorverzerrung

- Anwendung für ML-DPD-Prototyping und ‑Benchmarking

- Beispielergebnisse

- Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

- Quellen

- Nächste Schritte

KI/ML in der RF- und Drahtlos-Kommunikation

Aufgrund der enormen Fortschritte in den Bereichen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) in den letzten Jahren gibt es in vielen Branchen neue Wege zur Lösung anspruchsvoller Probleme. Im drahtlosen Bereich ist der Einsatz von KI/ML einer der vielversprechendsten Technologiekandidaten, der derzeit diskutiert wird, um neue Dienste bereitzustellen und Mobilfunknetze zu verbessern.1 Unter anderem kann KI/ML Mobilfunkbetreibern (MNOs) helfen, die Effizienz ihrer Netze zu verbessern und die Betriebskosten zu senken – eines der Hauptziele von MNOs. Diese Verbesserungen könnten eine effizientere Frequenznutzung durch intelligentere Zuweisung von Ressourcen im Zeit-, Frequenz- und Raumbereich oder bessere Systeme zur Störungskompensation bedeuten. Darüber hinaus könnte der Einsatz von KI/ML auch die Energieeffizienz verbessern, um einen der Hauptkostentreiber für Basisstationen anzugehen. So könnten intelligentere Möglichkeiten zum bedarfsgerechten Ein- und Ausschalten von Basisstationen eine effizientere Nutzung von Leistungsverstärkern ermöglichen.

Während KI/ML bereits erfolgreich auf Netzebene eingesetzt wird, gibt es für den Einsatz von KI/ML in den unteren Schichten, wie RF-Schicht, physikalische Schicht (PHY) oder MAC-Schicht, deutlich mehr Herausforderungen. Aufgrund der engen Zeitbeschränkungen auf diesen unteren Ebenen ist es schwieriger, robuste und zuverlässige KI/ML-basierte Algorithmen zu entwickeln und bereitzustellen, die im Vergleich zu herkömmlichen Methoden erhebliche Vorteile bieten.2 Daher befindet sich dieser Bereich noch in der Forschungsphase, um die unterschiedlichen Kompromisse zu verstehen, die für den erfolgreichen Einsatz von KI/ML in Bereichen erforderlich sind, in denen dies sinnvoll ist, und um zu beweisen, dass diese KI/ML-Algorithmen in realen Netzbereitstellungen robust und zuverlässig sind. Letztlich muss nachgewiesen werden, dass der Einsatz von KI/ML klare Vorteile gegenüber herkömmlichen Ansätzen aufweist, um neue Investitionen zu rechtfertigen.

Die heutigen KI/ML-Forschungsaktivitäten zu RF/PHY/MAC-Schichten drahtloser Kommunikationssysteme umfassen die folgenden populären Bereiche:

- RF: ML-basierte digitale Vorverzerrung (DPD) zur Verbesserung der Effizienz von Leistungsverstärkern und zur Energieeinsparung.

- PHY: ML-basierte Kanalschätzung und Symbolerkennung zur Verbesserung der Spektrumeffizienz durch Verwendung weniger oder gar keiner Pilotsymbole sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz durch gleiche Übertragungsqualität bei geringerem Signal-Rausch-Verhältnis.

- MAC: ML-basiertes Strahlmanagement zur Verbesserung der Strahlerfassung und ‑verfolgung mit dem Ziel, die Energie eines Antennen-Arrays in die Richtung eines Benutzers zu lenken. Dadurch kann das Spektrum effizienter genutzt werden, indem mehr Benutzer in einer Zelle bedient werden. Darüber hinaus kann Energie gespart werden, um das Signal-Rausch-Verhältnis am Empfänger an die tatsächliche Qualität der Serviceanforderungen anzupassen.

In einem weiteren Whitepaper von NI beschrieben wir ein Framework zum Prototyping und Benchmarking eines neuralen Echtzeitempfängers mit SDR-Geräten von NI. In diesem Whitepaper beschreiben wir eine Fallstudie zum Prototyping und Benchmarking von ML-Algorithmen für digitale Vorverzerrung von Leistungsverstärkern mit RF-Hardware von NI. Wir geben einen kurzen Überblick über typische neuronale Netze, die für DPD erforscht wurden. Wir beschreiben auch, wie wir eine Prototyping-Anwendung für das Training eines ML-DPD-Modells mit Signalverlaufsdaten von einem tatsächlichen Leistungsverstärker implementierten. Dabei validierten wir deren Vorverzerrungsleistung mit dem Leistungsverstärker und verglichen die Leistung mit anderen hochmodernen Algorithmen. Am Ende liefern wir wichtige Erkenntnisse aus unserer Experimentierarbeit und fassen Herausforderungen und Forschungsfragen für den Einsatz von ML-basiertem DPD in der Praxis zusammen.

Überblick über digitale Vorverzerrung

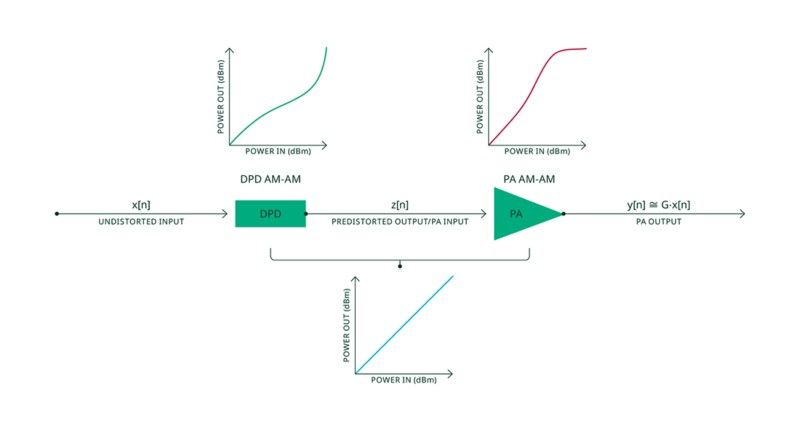

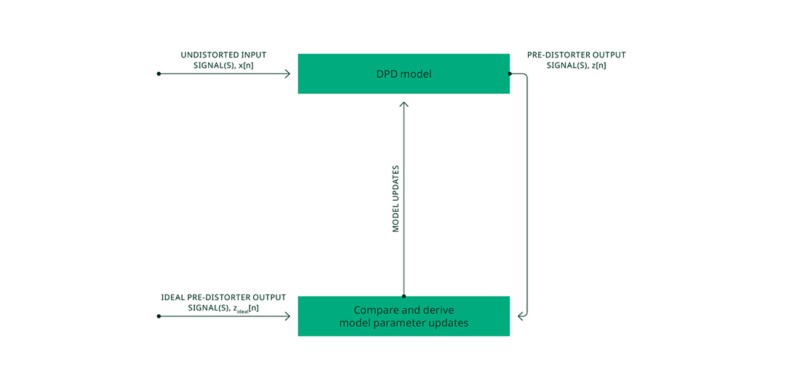

Es ist bekannt, dass Leistungsverstärker (PA) am effizientesten sind, wenn sie in ihrem nicht linearen Bereich arbeiten. Leider erzeugt der Leistungsverstärker in diesem Bereich unerwünschte Emissionen außerhalb des Bandes durch Intermodulation, die durch nicht lineare Eigenschaften des Leistungsverstärkers verursacht werden. Digitale Vorverzerrung wird üblicherweise auf den Signalverlauf des Senders angewandt, um die Verzerrungen zu kompensieren. Die Kompensation bzw. die Vorverzerrung wendet die Umkehrung der Nichtlinearität eines Leistungsverstärkers im digitalen Basisband an, so dass die kombinierte Antwort von DPD und dem Leistungsverstärker wieder linear ist. Abbildung 1 zeigt dieses Kompensationssystem. DPD ermöglicht es einem Leistungsverstärker, in einem nicht linearen Bereich mit einer höheren Leistungseffizienz zu arbeiten, ohne die Linearität zu verlieren.

Immer anspruchsvollere Datenraten erfordern mehr Bandbreite, die speziell bei höheren Trägerfrequenzen zur Verfügung steht, die normalerweise Antennen-Arrays erfordern, um die Energie zu lenken und den hohen Pfadverlust zu überwinden. Insbesondere für Leistungsverstärker, die für den Betrieb unter diesen Bedingungen ausgelegt sind, wird DPD aus den folgenden Gründen immer anspruchsvoller:

- Nicht statisches Verhalten von Leistungsverstärkern, bei denen sich das zugrunde liegende Modell für dynamische Betriebsbedingungen ändert

- Erhöhte Komplexität der Nichtlinearitäten von Leistungsverstärkern, wenn Modelle der Volterra-Serie nicht mehr geeignet sind

Zur Bewältigung der genannten Herausforderungen an moderne Kommunikationssysteme sind innovative Ansätze für DPD erforderlich. Maschinelles Lernen ist ein von Industrie und Wissenschaft aktiv erforschter Ansatz, den wir im folgenden Abschnitt beschreiben werden.

Abbildung 1. Prinzip der digitalen Vorverzerrung

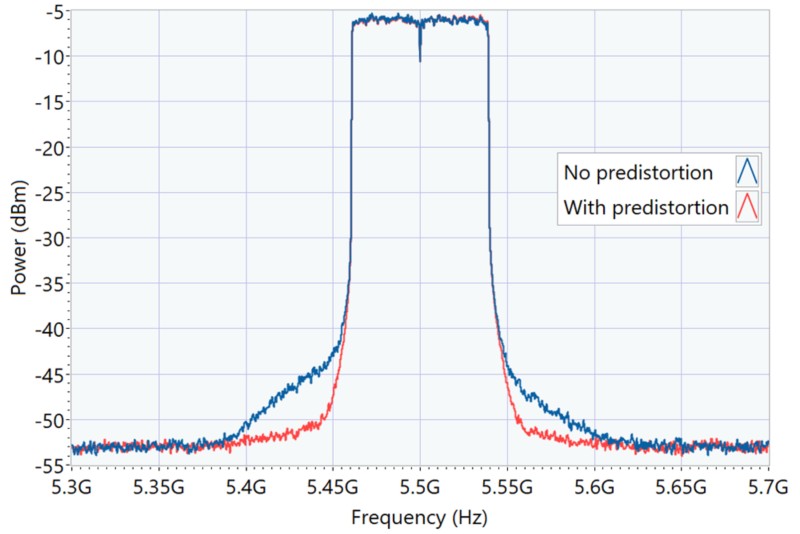

Abbildung 2. Verbesserung der spektralen Streuung durch DPD

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die Verbesserung der spektralen Streuung durch Vorverzerrung, indem das Ausgangssignal eines Wi-Fi-Leistungsverstärkers mit und ohne digitale Vorverzerrung verglichen wird. Die größte Herausforderung für DPD ist die Schätzung der Nichtlinearität des verwendeten Leistungsverstärkers, d. h. die Schätzung des zugrunde liegenden Leistungsverstärkermodells. Traditionell wird für speicherlose Nichtlinearitäten der Ansatz statischer Zuordnungstabellen basierend auf gemessenen AM/AM- und AM/PM-Verzerrungen verwendet. Um Nichtlinearitäten mit Speicher anzugehen, werden in der Regel Modelle der Volterra-Serie wie das Speicherpolynommodell (MPM) oder das verallgemeinerte Speicherpolynommodell (GMP) verwendet.

ML-basierte digitale Vorverzerrung

Neuronale Netze wurden für die Verwendung in der Verhaltensmodellierung und digitalen Vorverzerrung erforscht, da sie nicht lineare Systeme modellieren können, wie etwa einen Leistungsverstärker, der nicht lineares Verhalten mit nicht linearen Speichereffekten aufweist.

Vor einigen Jahrzehnten schlug ein Team ein RVTDNN (Real-Valued Time-Delay Neural Network)-Modell, das auf einer MLP (Multilayered Perceptron)-Struktur basiert, zur Verhaltensmodellierung von 3G-Leistungsverstärkern vor.5 Dabei wurden angezapfte Verzögerungsleitungen an In-Phase (I)- und Quadraturphase (Q)-Komponenten des Signals verwendet, um Kurzzeitspeichereffekte des Leistungsverstärkers zu modellieren. Für die Verhaltensmodellierung von Leistungsverstärkern für 3G-Mobilfunksysteme mit starken Speichereffekten und hoher Nichtlinearität wurde ein vollständig rekurrentes neuronales Netz (FRNN) vorgeschlagen.6 Es verwendet komplexe Signale als Eingang mit komplexen Gewichtungen und Vorspannungen. Die digitale Vorverzerrung von Leistungsverstärkern mit neuronalen Netzen wurde umfassend untersucht und für WCDMA-Signale validiert.7 Dabei wurde ein RVFTDNN (Real-Valued Focused Time-Delay Neural Network)-Modell vorgeschlagen, das die Berechnung komplexer Gradienten vermeidet.

Rekurrente neuronale Netze (RNNs) haben die inhärente Fähigkeit, Speichereffekte zu modellieren – die Situation, in der die aktuelle Ausgabe nicht nur von der aktuellen Eingabe, sondern auch von vergangenen Eingaben abhängt. RNNs haben jedoch Schwierigkeiten, Langzeitspeichereffekte zu erfassen, die durch verschwindende Gradienten verursacht werden. Es wurden LSTM (Long Short-Term Memory)-Netze vorgeschlagen, um dem Problem verschwindender Gradienten in RNNs zu begegnen.8

LSTM-Netze verwenden verschiedene Arten von Gates, um besser zu steuern, inwieweit vergangene und neue Informationen die Netzspeicherzustände beeinflussen.9 Zur Verhaltensmodellierung von GaN-Leistungsverstärkern mit Langzeitspeichereffekten untersuchte ein Team10 die Verwendung von LSTM-Netzen, um die Begrenzung von FRNN zu umgehen.7 Andere verbesserte oder optimierte Versionen von RNN-basierten Netzen wie bidirektionale LSTM (BiLSTM)-Netze und GRU (Gated Recurrent Unit)-Netze werden für den Zweck der digitalen Vorverzerrung und Referenzen darauf beschrieben.11,12 Kürzlich wurden Convolutional Neural Networks (CNNs) zur Verhaltensmodellierung und Vorverzerrung von Leistungsverstärkern untersucht.13

Neuronale Netze wurden auch vorgeschlagen, um kontinuierliche Parameteraktualisierungen der digitalen Vorverzerrung in massiven MIMO-Systemen mit aktiven Antennen-Arrays zu vermeiden, die unter strahlabhängiger Lastmodulation leiden.14 Für diese Fallstudie entschieden wir uns für die Implementierung eines LSTM-basierten neuronalen Netzes für DPD.

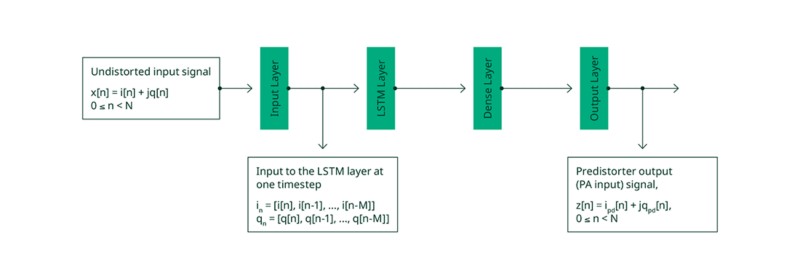

Abbildung 3 zeigt alle Schichten des implementierten neuronalen Netzes. Das Netz empfängt Samples des unverzerrten komplexen Zeitbereichssignals x[n] als Eingang und stellt Samples für das vorverzerrte komplexe Zeitbereichssignal z[n] am Ausgang bereit. In einem Zeitschritt werden an die LSTM-Schicht In-Phase- und Quadraturphase-Komponenten i, q des aktuellen und vergangenen M-Eingangssignal-Samples angelegt, wobei M die Speichertiefe ist.

Abbildung 3. Modellarchitektur

Das neuronale Netz muss während der Lern- bzw. Trainingsphase mit Hilfe eines Trainingsdatensatzes in die DPD-Zielfunktion eingelernt werden. Gängige Lernarchitekturen für ein DPD-Modell können eine direkte Lernarchitektur (DLA), eine indirekte Lernarchitektur (ILA) oder eine ILC (Iterative Learning Control)-basierte Architektur sein. Für unsere Fallstudie wählten wir ILC als Quelle für Trainingsdaten, da es ein optimales vorverzerrtes Eingangssignal des Leistungsverstärkers bereitstellt, das den Leistungsverstärker linearisiert.

ILC-basierte DPD eignet sich als Benchmark für die Bewertung der Leistung eines DPD-Schemas.

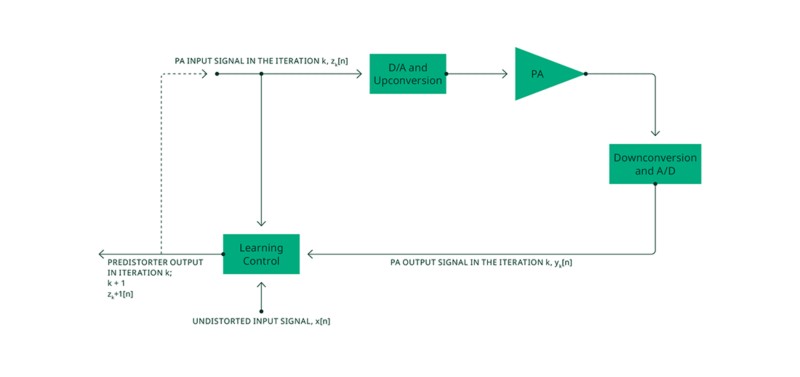

Abbildung 4 zeigt die Lernarchitektur für ILC zur iterativen Berechnung eines Vorverzerrer-Ausgangssignals z[n], das bei einem unverzerrten Eingangssignal x[n] auch das Eingangssignal an den Leistungsverstärker ist. Nach genügend Iterationen kann das endgültig berechnete Vorverzerrer-Ausgangssignal als ideales Vorverzerrer-Ausgangssignal und ideales Eingangssignal des Leistungsverstärkers zideal [n] angenommen werden.

Abbildung 4. Lernarchitektur: Iterative Learning Control

Ein oder mehrere Paare aus einem unverzerrten Eingangssignal und dem entsprechenden idealen Vorverzerrer-Ausgangssignal können zum Trainieren oder Anpassen von Parametern eines beliebigen DPD-Modells verwendet werden, einschließlich traditioneller verallgemeinerter Speicherpolynommodelle – oder wie in unserem Fall eines neuronalen Netzmodells. Während des Trainings fungieren die idealen Vorverzerrer-Ausgangssignale als Grundlage für die Ziel-Ausgangssignale, die das DPD-Modell für die jeweiligen unverzerrten Eingangssignale erzeugen lernen soll. Dieser Vorgang ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5. Training des DPD-Modells

Anwendung für ML-DPD-Prototyping und ‑Benchmarking

Wir entwickelten eine Prototyping-Anwendung, um den gesamten Workflow einer ML-basierten DPD-Implementierung zu untersuchen.

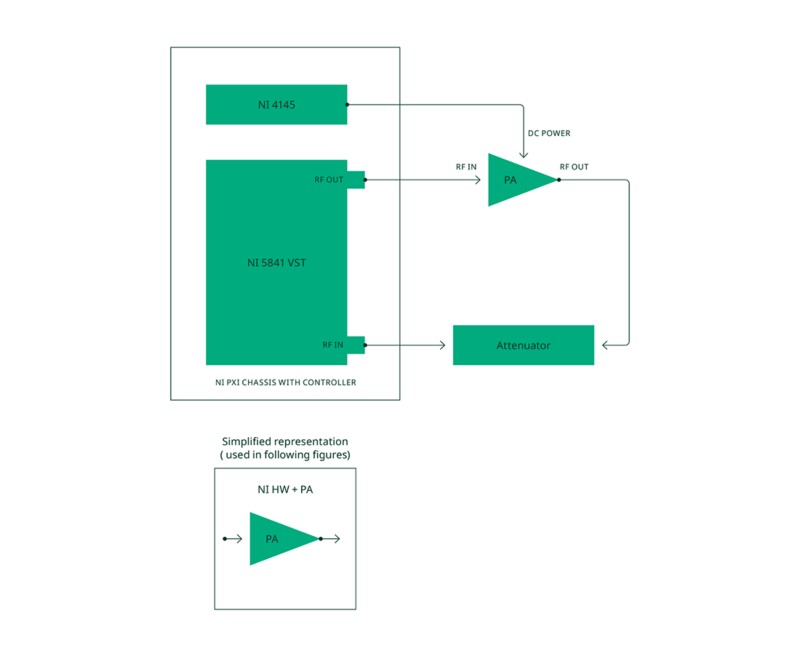

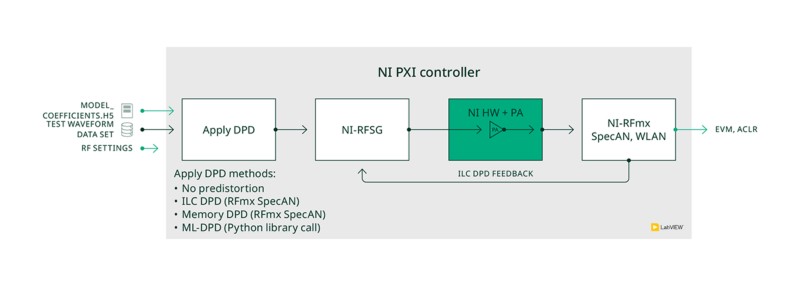

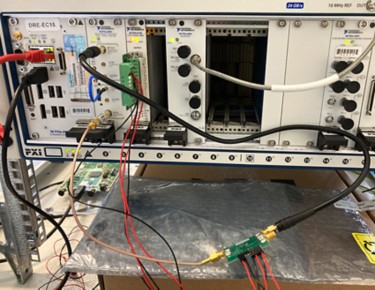

Die Anwendung wird auf einem PXI-Controller in einem NI-PXI-Chassis ausgeführt und verwendet einen NI-PXI-Vektorsignal-Transceiver (VST) zum Erzeugen und Analysieren von RF-Signalen sowie eine PXI-SMU zum Bereitstellen von Gleichspannung und Ansteuern digitaler Steuerleitungen an den Leistungsverstärker. Ein Blockdiagramm des verwendeten Testaufbaus ist in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6. Testaufbau mit Hardwareverbindungen

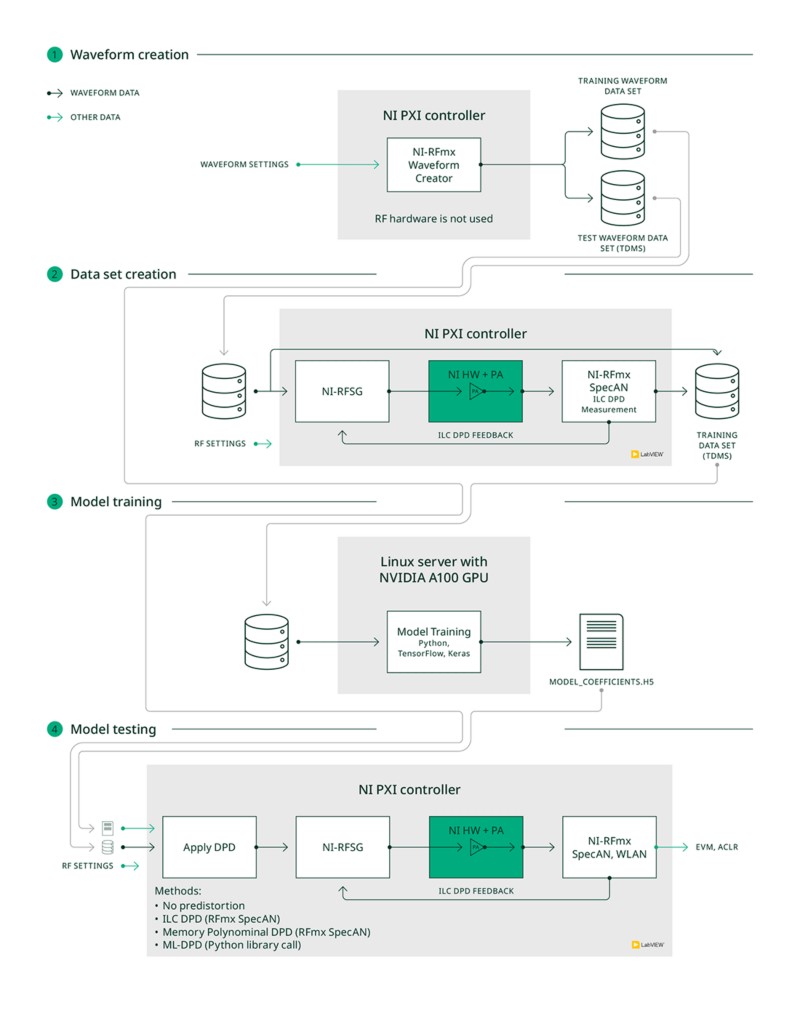

Die Anwendung dient zur Durchführung folgender Schritte:

- Erstellen der Signalverlaufsdaten für Training und Tests.

- Erstellen eines Trainingsdatensatzes mit Hilfe eines tatsächlichen Leistungsverstärkers.

- Trainieren eines neuronalen Netzmodells mit den Trainingsdaten.

- Bereitstellen des trainierten neuronalen Netzmodells, um die Eingabe an einen tatsächlichen Leistungsverstärker vorzuverzerren.

Abbildung 7 zeigt diese Benutzeraktionen. In den folgenden Abschnitten werden diese ausführlich erläutert. Mit Ausnahme des Trainings des neuronalen Netzmodells ist die Anwendung in NI LabVIEW geschrieben. Die NI RFmx Software wird für Standard-RF-Messungen am Leistungsverstärker mit Hilfe eines NI Vector Signal Transceivers (VST) verwendet. Zum Erstellen von Signalverlaufsdateien wird der NI-RFmx Waveform Creator verwendet. Das Training des neuronalen Netzmodells wird in Python mit Hilfe der TensorFlow- und Keras-Bibliotheken implementiert. Für eine schnellere Ausführung wird das Training auf einem Linux-Server mit einer NVIDIA-GPU ausgeführt.

Abbildung 7. Benutzeraktionen für ML-DPD-Prototyping-Anwendung

Schritt 1: Erstellen von Signalverlaufsdaten

Mit dem NI-RFmx Waveform Creator können Signalverläufe erstellt werden, die einem Kommunikationsstandard entsprechen. Für unsere Fallstudie erzeugten wir mit dem NI-RFmx Waveform Creator für WLAN Signalverlaufsdaten für mehrere 802.11ax-Frames von 1 ms Länge mit einer Kanalbandbreite von 80 MHz. Für die Nutzdaten verwendeten wir verschiedene pseudozufällige Datenbitfolgen und variierten die Modulationsformen von BPSK bis 1024-QAM. Die Signalverläufe werden im TDMS-Dateiformat gespeichert.

Diese Signalverläufe bilden die unverzerrten Eingangssignale in unseren Datensätzen. Basierend auf benutzerdefinierten Eingaben wird der Signalverlaufsdatensatz in einen Trainingssignalverlaufsdatensatz (a) und einen Testsignalverlaufsdatensatz (b) aufgeteilt. So enthielt unser Trainingssignalverlaufsdatensatz typischerweise einige der BPSK-Signalverläufe.

Schritt 2: Erstellen eines Trainingsdatensatzes mit einem tatsächlichen Leistungsverstärker

Der nächste Schritt ist das Erstellen eines Trainingsdatensatzes. Um das NN-Modell zu trainieren, benötigen wir das unverzerrte Eingangssignal und das dazugehörige ideale Vorverzerrer-Ausgangssignal, das unter Verwendung eines tatsächlichen Leistungsverstärkers bei einer vordefinierten Reihe von Betriebsbedingungen des Leistungsverstärkers berechnet wird, wie der RF-Mittenfrequenz und dem mittleren Eingangsleistungspegel.

Für jedes unverzerrte Eingangssignal, das aus TDMS-Signalverlaufsdateien und Betriebsbedingungen des Leistungsverstärkers gelesen wird, wird das ideale Vorverzerrer-Ausgangssignal wie folgt berechnet: RF-Einstellungen werden an NI-RFSG entsprechend der gewünschten Betriebsbedingung des Leistungsverstärkers konfiguriert. NI-RFSG erzeugt am Eingang des Leistungsverstärkers mit Hilfe des Vektorsignalgenerators innerhalb eines NI-VST ein RF-Signal, das aus einer TDMS-Signalverlaufsdatei aus dem in Schritt 1 erstellten Trainingssignalverlaufsdatensatz gelesen wird. Das Ausgangssignal des Leistungsverstärkers wird vom Vektorsignal-Analysator innerhalb eines NI-VST erfasst und mit Hilfe der IDPD (ILC-DPD)-Messung von NI-RFmx SpecAn gemessen. Die Messung gibt einen vorverzerrten Signalverlauf aus, den wir als ideales Vorverzerrer-Ausgangssignal aufzeichnen.

Die I/Q-Signalverlaufsdaten sowie die dazugehörigen Metadaten der Signal- und RF-Einstellungen werden in einer Trainingsdatensatzdatei im TDMS-Format gespeichert.

Die Trainingsdatensatzdatei enthält folgende Angaben:

- I/Q-Signalverlaufsdaten

- Unverzerrtes Eingangssignal – ein unbeeinträchtigtes Basisbandsignal, in unserem Fall ein 802.11ax-Signalverlauf, der in Schritt 1 erstellt wurde. Es ist möglich, andere Signalverläufe wie ein Mehrfrequenzsignal oder einen Signalverlauf zu verwenden, der jedem Standard für drahtlose Kommunikation entspricht.

- Ideales Vorverzerrer-Ausgangssignal – Signalverlauf, der mit Hilfe von ILC (Iterative Learning Control) berechnet wird. Dazu verwendeten wir die ILC-basierte DPD (IDPD)-Messung in NI-RFmx SpecAn.

- Metadaten (wichtige Inhalte mit Beispielwerten)

- Konfigurationsbeispiele für den Signalverlauf

- Standard: 802.11ax

- Bandbreite: 80 MHz

- Modulationsform: BPSK

- Signalverlaufslänge: 1 ms

- Signalverlauf PAPR: 10,8 dB

- Konfigurationsbeispiele für den Signalverlauf

- Beispiele für RF-Einstellungen

- RF-Mittenfrequenz: 5,5 GHz

- Mittlerer Eingangsleistungspegel des Leistungsverstärkers: -10 dBm

Wie bereits erwähnt, könnte ein Forscher diesen Datensatz verwenden, um jedes Modell für den Vorverzerrer zu trainieren. Der Prozess der Erfassung des Trainingsdatensatzes muss nur wiederholt werden, wenn sich die Trainingsbedingungen ändern.

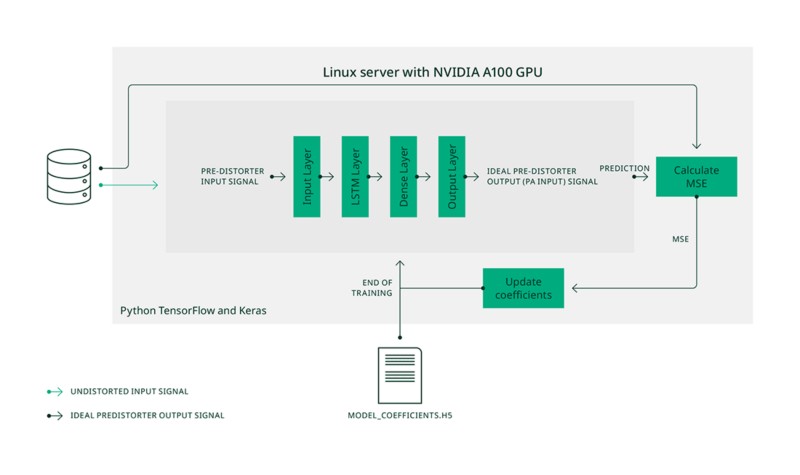

Schritt 3: Trainieren eines Modells

Nachdem wir einen Trainingsdatensatz haben, ist der nächste Schritt das Trainieren des Modells. Der verwendete Prozess ist in Abbildung 8 dargestellt. Die Trainingsanwendung ist in Python mit Hilfe von TensorFlow- und Keras-Bibliotheken geschrieben und wird auf einem Linux-Server mit einer NVIDIA A100-GPU ausgeführt, um schnellere Trainingsgeschwindigkeiten zu erzielen. Der Trainingssignalverlaufsdatensatz wird zunächst in Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze unterteilt. Während des Trainings erhält das Modell die unverzerrten Eingangssignale aus den Trainings- und Validierungsdatensätzen und prognostiziert die jeweiligen Vorverzerrer-Ausgangssignale.

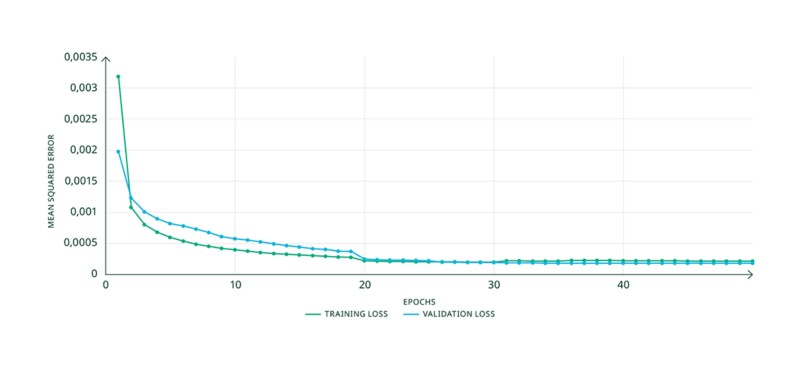

Letztere werden mit den zugehörigen idealen Vorverzerrer-Ausgangssignalen verglichen, der jeweilige Trainings- und Validierungsverlust wird berechnet. Der Trainingsverlust wird zur Aktualisierung der Modellkoeffizienten verwendet. Der Validierungsverlust wird überwacht, um zu beurteilen, ob das Modell gut verallgemeinert, und um Überanpassung zu erkennen. Die verwendete Verlustmetrik ist der mittlere quadratische Fehler (MSE) zwischen dem vorhergesagten und dem idealen gewünschten Modellausgang (dem idealen Vorverzerrer-Ausgang).

Abbildung 8 Training des Modells

Während unserer Trainings- und Validierungsexperimente beobachteten wir, dass das Training erfolgreich war, wenn wir MSE-Verlustwerte unter 10-4 erreichten und die Trainings- und Validierungsverlustkurven sanft in Richtung eines ähnlich niedrigen Werts konvergierten (siehe Abbildung 9). Das Endergebnis des Trainings ist eine H5-Datei mit den Koeffizienten des trainierten Modells.

Abbildung 9. Gewünschte Trainings- und Validierungsverlustkurven

Schritt 4: Bereitstellen des Modells zur Vorverzerrung der Eingabe in einen tatsächlichen Leistungsverstärker

Das trainierte ML-DPD-Modell muss getestet werden, um sicherzustellen, dass es auch für Signalverlaufsdaten funktioniert, an denen das Modell nicht trainiert wurde. Dazu wird das trainierte Modell verwendet, um DPD auf die Signalverlaufsdaten aus dem Testsignalverlaufsdatensatz anzuwenden, bevor ein Signal in den Leistungsverstärker erzeugt wird. Das Modell wird mit Hilfe eines Python-Bibliotheksaufrufs von LabVIEW angewendet, indem die Modellkoeffizientendatei und die Signalverlaufsdaten als Eingänge übergeben werden. Die Leistung wird mit ILC-DPD verglichen. Neben ILC-DPD und ML-DPD kann die Testanwendung auch konventionelle DPD-Methoden wie das Speicherpolynom-DPD anwenden, um die Leistung von ML-DPD gegenüber diesen zu bewerten. Mit NI RFmx SpecAn und RFmx NR oder RFmx WLAN (je nach Signaltyp) kann die Leistung mit Standardmetriken wie RMS-EVM und ACLR verglichen werden.

Abbildung 10. Gewünschte Trainings- und Validierungsverlustkurven

Beispielergebnisse

Die Prototyping-Anwendung wurde verwendet zum Entwerfen und Testen von ML-DPD für einen TriQuint-Wi-Fi-PA (Evaluierungskarte: TQP887051).

Abbildung 11. Testaufbau für ML-DPD-Prototyping-Anwendung mit einem PXI-System (links) und einem TriQuint-Wi-Fi-Leistungsverstärker (rechts)

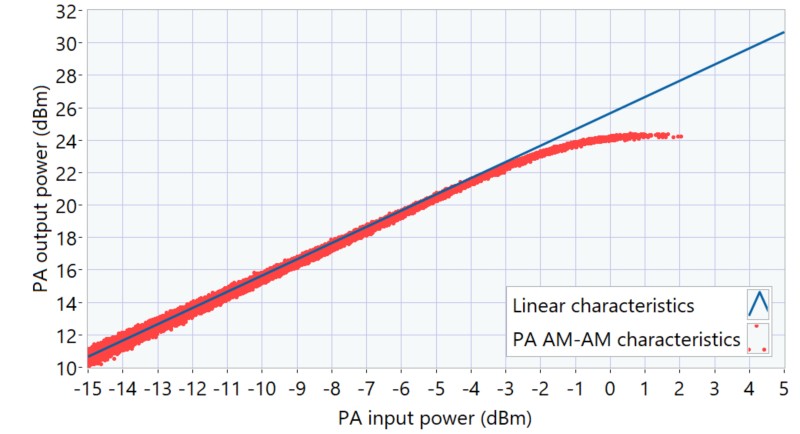

Zum Testen wählten wir die Mittenfrequenz von 5,5 GHz und den mittleren Eingangsleistungspegel des Leistungsverstärkers von -8,5 dBm. Die AM-AM-Eigenschaften des Leistungsverstärkers an diesem Betriebspunkt wurden mit NI-RFmx SpecAn an einem 802.11ax-, 80 MHz-, 1024-QAM-Signalverlauf von ca. PAPR 10,5 dB gemessen (siehe Abbildung 11). Der Leistungsverstärker zeigt eine lineare Verstärkung von rund 25,7 dB. Bei einem maximalen Eingangsleistungspegel von ca. 2 dBm zeigt der Ausgang des Leistungsverstärkers eine Verstärkungskomprimierung von ca. 3 dB an.

Abbildung 12. AM-AM-Eigenschaften des Leistungsverstärkers bei 5,5 GHz und einem mittleren Eingangsleistungspegel von -8,5 dBm.

Wir trainierten das Modell an diesem Betriebspunkt mit einem Trainingsdatensatz, der 13 verschiedene 802.11ax-Frames mit BPSK-Modulationsform enthielt. Die Speichertiefe der Modellparameter wurde auf vier Samples eingestellt, was zu einer Modellgröße von rund 24.000 Parametern führte. Der Validierungsdatensatz enthielt drei 802.11ax-Frames mit BPSK-Modulationsform. Jeder 802.11ax-Frame hat eine Länge von 1 ms. Abbildung 12 zeigt die während des Trainings beobachteten Verlustkurven. Die beobachteten Trainings- und Validierungsverluste von ca. 2 x 10-4 sind akzeptabel. Wir probierten verschiedene Werte für die Speichertiefe aus und der Wert 4 erwies sich als geeignet.

Abbildung 13. Verlustkurven für das trainierte Modell

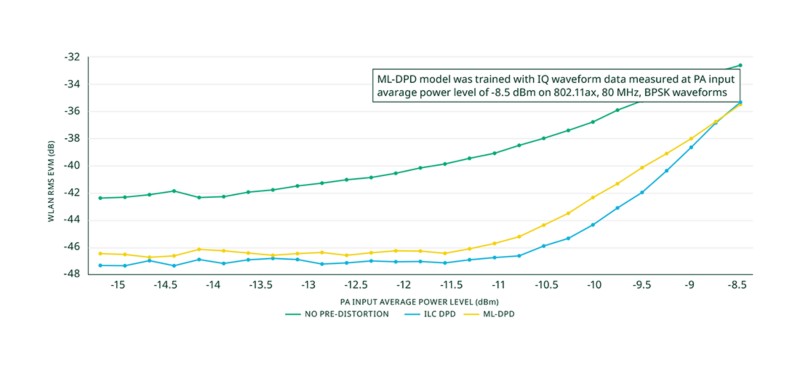

Anschließend testeten wir das Modell mit unterschiedlichen Signalverlaufsdaten und bei unterschiedlichen mittleren Eingangsleistungspegeln von -15 dBm bis -8,5 dBm in Schritten von 0,25 dB. Für das Beispieltestergebnis in Abbildung 13 verwendeten wir eine 1024-QAM-Signalverlaufsdatendatei aus dem Testdatensatz. Dies ist der gleiche Signalverlauf, der zur Messung der AM-AM-Eigenschaften verwendet wurde. Wir maßen RMS-EVM mit NI-RFmx WLAN für drei Modi der Vorverzerrung:

- Keine Vorverzerrung

- ILC-DPD

- ML-DPD

Wir verglichen die ML-DPD-Leistung mit der von ILC-DPD, da ML-DPD mit ILC-DPD-Daten als Grundlage trainiert wurde. Wie Sie im Graphen sehen, zeigen sowohl ILC-DPD als auch ML-DPD eine signifikante Verbesserung der EVM im Vergleich zur EVM, die ohne Vorverzerrung gemessen wurde. Für den Eingangsleistungspegel von -8,5 dB, der während des Trainings verwendet wurde, bietet die trainierte ML-DPD die gleiche EVM-Leistung wie die optimale ILC-DPD.

Bei den meisten anderen Eingangsleistungspegeln liegt die EVM-Leistung der ML-DPD nahe (innerhalb von 1 dB) an den mit ILC-DPD erreichten Werten. Nur für den Eingangsleistungsbereich von -10,5 dBm bis -9,5 dBm sehen wir eine etwas stärkere EVM-Abweichung von bis zu 2 dB zwischen der ML-DPD und der optimalen ILC-DPD, die durch Einbeziehen zusätzlicher Trainingsdaten dieser Leistungsstufen in den Trainingsprozess möglicherweise weiter reduziert werden könnte.

Abbildung 14. WLAN-RMS-EVM mit und ohne Vorverzerrung.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

In diesem Whitepaper zeigten wir, wie Software und Hardware von NI zum Prototyping, zur Validierung und zum Benchmarking von ML-basierten Ansätzen für digitale Vorverzerrung von Leistungsverstärkern verwendet werden können. Wir verwendeten dasselbe Prototyping-System für die Erstellung von Trainingsdaten und die Validierung der Inferenzleistung gegenüber anderen modernen DPD-Algorithmen. Wir zeigten ein Beispiel für die Anwendung eines LSTM-basierten neuronalen Netzes für die DPD eines Wi-Fi-Leistungsverstärkers. Die Ergebnisse zeigen, dass die Leistung der ML-DPD in diesem konkreten Beispiel nahe an der durch ILC-DPD vorgegebenen Untergrenze liegt, die wir als Referenz für das ML-Modelltraining verwendeten.

Es ist erwähnenswert, dass das Ergebnis dieses Beispiels zwar gut aussieht, aber während unserer Studien auch Situationen gefunden wurden, in denen unser ML-DPD-Beispielmodell nicht wie erwartet funktionierte. Eine wesentliche Erkenntnis unserer Untersuchung ist, dass es immer wichtig ist, neue ML-DPD-Modelle mit anderen DPD-Ansätzen zu vergleichen und zu bewerten, um die Kompromisse zwischen Effizienz und Komplexität besser zu verstehen. Es ist wichtig, an realistischen Systemen nachzuweisen, wo die Verwendung von ML-DPD Vorteile bringen kann und wo traditionelle DPD-Algorithmen besser geeignet sind.

Wir glauben, dass folgende Forschungsbereiche mehr Forschung und Innovation benötigen:

- Kompromisse zwischen größeren verallgemeinerten ML-DPD-Modellen und kleineren Modellen, die während des Betriebs umtrainiert und angepasst werden, und den entsprechenden Trainingsstrategien.

- Leistungsoptimierte, echtzeitfähige ML-DPD-Modelle mit geringer Komplexität für FPGA-, GPU- oder CPU-basierte Zielplattformen.

- Niedriger Stromverbrauch des ML-DPD-Algorithmus auf der digitalen Verarbeitungsplattform, so dass DPD die Stromeinsparung des Leistungsverstärkers nicht verringert.

- Intelligente Validierungs- und Testmethoden zum effizienten Nachweis der Zuverlässigkeit und Robustheit der datengesteuerten ML-DPD-Modelle.

Um diesen Forschungsfragen nachzugehen, kann die beschriebene RF-Hardware von NI mit ihrer hochmodernen Hard- und Software Ihnen helfen, die spezifischen Kompromisse von ML-DPD zu verstehen, die bei der Entwicklung energieeffizienterer RF-Systeme zu berücksichtigen sind. Diese Überlegung wird letztlich auch zu mehr Vertrauen in den Einsatz fortschrittlicher KI-Technologien in so kritischen Systemen wie Mobilfunknetzen führen.

Quellen

1 Sundarum, Meesha. „3GPP Technology Trends.“ (3GPP-Technologietrends) 5G Americas, 2024. https://www.5gamericas.org/3gp-technology-trends.

2 Polese, M., Dohler, M., Dressler, F., Jana, R., Knopp, R., Melodia, T., „Empowering the 6G Cellular Architecture with Open RAN.“ (Stärkung der 6G-Mobilfunkarchitektur mit Open RAN) IEEE Journal on Selected Areas in Communications, November 2023.

3 Summerfield, Steve. „How to Make a Digital Predistortion Solution Practical and Relevant.“ (So wird eine digitale Vorverzerrungslösung praxistauglich und relevant) Microwaves & RF, 2022. https://www.mwrf.com/technologies/embedded/systems/article/21215159/analog-devices-how-to-make-adigital-predistortion-solution-practical-and-relevant.

4 Zhu, Anding, 10. Januar 2023. „Digital Predistortion of Wireless Transmitters Using Machine Learning.“ (Digitale Vorverzerrung von drahtlosen Sendern mittels maschinellem Lernen) IEEE MTT-S Webinar.

5 Liu, T., Boumaiza, S. und Ghannouchi, F. M., März 2004. „Dynamic Behavioral Modeling of 3G Power Amplifiers Using Real-Valued Time-Delay Neural Networks.“ (Dynamische Verhaltensmodellierung von 3G-Leistungsverstärkern mit Hilfe von RVTDNNs (Real-Valued Time-Delay Neural Networks)) IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 52 (3): 1025-1033.

6 Luongvinh, Danh und Kwon, Youngwoo, 2005. „Behavioral Modeling of Power Amplifiers Using Fully Recurrent Neural Networks.“ (Verhaltensmodellierung von Leistungsverstärkern mit Hilfe von vollständig rekurrenten neuronalen Netzen) IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest: 1979–1982.

7 Rawat, M., Rawat, K. und Ghannouchi, F. M., Januar 2010. „Adaptive Digital Predistortion of Wireless Power Amplifiers/Transmitters Using Dynamic Real-Valued Focused Time-Delay Line Neural Networks.“ (Adaptive digitale Vorverzerrung von drahtlosen Leistungsverstärkern/-sendern mit Hilfe von dynamischen RVFTDNNs (Real-Valued Focused Time-Delay Line Neural Networks)) IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 58 (1): 95-104.

8 Hochreiter, S. und Schmidhuber, J., November 1997. „Long short-term memory.“ (LSTM) Neural Computation 9 (8): 1735-1780

9 Olah, Christopher, „Understanding LSTM Networks.“ (LSTM-Netze verstehen) Understanding LSTM Networks -- Colahs Blog, 27. August 2015. https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/.

10 Chen, P., Alsahali, S., Alt, A., Lees, J. und Tasker, P. J., 2018. „Behavioral Modeling of GaN Power Amplifiers Using Long Short-Term Memory Networks.“ (Verhaltensmodellierung von GaN-Leistungsverstärkern mit Hilfe von LSTM-Netzen) 2018 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and MillimetreWave Circuits (INMMIC), Brive La Gaillarde, Frankreich, 2018, S. 1-3.

11 Li, G., Zhang, Y., Li, H., Qiao, W. und Liu, F., 2020. „Instant Gated Recurrent Neuronal Network Behavioral Model for Digital Predistortion of RF Power Amplifiers.“ (Verhaltensmodell eines sofort getakteten rekurrierenden neuronalen Netzes zur digitalen Vorverzerrung von RF-Leistungsverstärkern) IEEE Access, Vol. 8: 67474–67483.

12 Kobal, T., Li, Y., Wang, X. und Zhu, A., Juni 2022. „Digital Predistortion of RF Power Amplifiers with Phase-Gated Recurrent Neural Networks“ (Digitale Vorverzerrung von RF-Leistungsverstärkern mit phasengesteuerten rekurrierenden neuronalen Netzen), IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 70 (6): 3291-3299

13 Hu, X, et al., August 2022. „Convolutional Neural Network for Behavioral Modeling and Predistortion of Wideband Power Amplifiers.“ (Faltungsneuronales Netz zur Verhaltensmodellierung und Vorverzerrung von Breitband-Leistungsverstärkern) IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 33 (8): 3923–3937.

14 Brihuega, A., Anttila, L. und Valkama, M., August 2020. „Neural-Network-Based Digital Predistortion for Active Antenna Arrays Under Load Modulation.“ (Auf neuronale Netze basierte digitale Vorverzerrung für aktive Antennen-Arrays unter Lastmodulation) IEEE Microwave and Wireless Components Letters 30 (8): 843-846